„Cradle to Cradle“ – Utopie oder ein Erfolgsmodell für die Zukunft?

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der es keinen Abfall gibt. Eine Welt, in der jedes Produkt, das wir benutzen, am Ende seines Lebenszyklus nicht auf einer Mülldeponie landet, sondern zu etwas Neuem und Nützlichem wird. Dann befinden Sie sich in der Welt von Cradle to Cradle!

Wörtlich bedeutet „Cradle to Cradle“ von der „Wiege zur Wiege". Dieses System, entwickelt von Prof. Michael Braungart und William McDonough, ermöglicht eine Herstellung von Produkten und Materialien, die nach ihrer Verwendung als „Nährstoffe“ vollständig in Kreisläufe rückführbar sind.

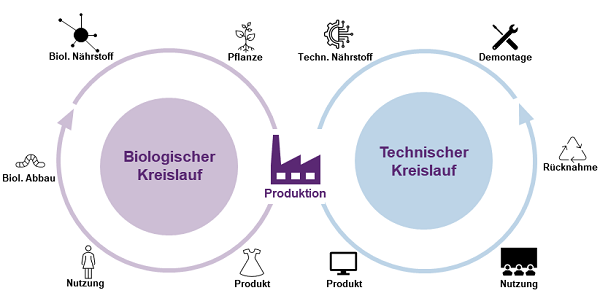

Innerhalb dieses Systems differenzieren die beiden Entwickler zwischen zwei unterschiedlichen und in sich geschlossenen Kreisläufen:

- einen biologischen Kreislauf für Verbrauchsprodukte (bspw. einem Sportschuh)

- einen technischen Kreislauf für Gebrauchsprodukte (bspw. eine Waschmaschine)

In der Welt von „Cradle to Cradle”, dienen Materialien aus biologischen Kreisläufen nach dem Ende ihrer Lebensdauer als biologische Nährstoffe, und können bedenkenlos in die Umwelt gelangen. Materialien aus technischen Kreisläufen dienen als technische Nährstoffe (z. B. Metalle und verschiedene Polymere). Beide Kreisläufe treffen sich in der Produktion. Hier werden neue Produkte aus beiden Sphären hergestellt, die sich aber nach der Nutzung auch wieder problemlos trennen lassen.

Differenzierung der beiden in sich geschlossenen Kreisläufe im „Cradle to Cradle“-System. © Evangelische Bank

Prof. Braungart beschreibt dieses System als „Triple Bottom Line” - als Dreiklang von ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Verantwortung eines Unternehmens. Es geht also nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern zugleich die Erde zu erhalten. In einer weiteren Ausbaustufe könne man nach Braungart, sogar ein „Triple Top Line“ System kreieren - fort von einer „Reduzierung der Nachteile“ und hin zu einer „Maximierung des Nutzens“.

Cradle to Cradle in der Sozialwirtschaft – Eine Möglichkeit für die Sozialwirtschaft?

Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime oder soziale Dienste haben einen hohen Ressourcenverbrauch, unter anderem aufgrund eines hohen Energiebedarfs oder auch aufgrund der Verwendung vieler Einwegartikel. Auch sie bieten Anwendungsfelder für „Cradle to Cradle”, in die Prof. Braungart Einblicke beim LebensWert-Treff 2024 der Evangelischen Bank gegeben hat:

Bau und Sanierung: Für Veränderungen an oder dem Bau von Immobilien können Materialien verwendet werden, die entweder biologisch zersetzbar oder recyclebar sind. Dies kann beispielweise recycelter Beton oder Stahl sein oder auch die Verwendung von Dachbegrünung zur Dämmung und Wasserrückhaltung.

Kreislaufprozesse in der Sterilisation: Nutzung von Systemen zur Wideraufbereitung von chirurgischen Instrumenten, um Abfall zur reduzieren bzw. zu vermeiden

Nachhaltiges Verpackungsmanagement: Nutzung von recyclebaren und trennbaren Verpackungen für Medikamente, Instrumente und weiteres Material. Das kann beispielweise Bioplastik aus pflanzlichen Rohstoffen oder auch Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft sein.

Prof. Michael Braungart gibt Einblicke in das Konzept und die Welt von „Cradle to Cradle“ beim LebensWert-Treff der Evangelischen Bank. © Sascha Mannel - Visualbrander.com

Gleichzeitig ergeben sich aber auch Herausforderungen bei einer möglichen Implementierung des Ansatzes, da grundlegende Veränderungen in Prozessen, der Materialauswahl und auch in den Denkmustern erfolgen müssen. Hohe Kosten, logistische Herausforderungen oder auch notwendige Ressourcen sind nur einige davon. So können die Initialinvestitionen für die Umstellung von Prozessen vergleichsweise hoch sein. Gegebenenfalls ist sogar eine Investition in Forschung und Entwicklung notwendig. Zudem können logistische Herausforderungen für die Sammlung, den Transport und die Aufbereitung von gebrauchten Materialien entstehen. Eine Aufbereitung oder Trennung der Rohstoffe kann zudem personelle Kapazitäten fordern.

Bei „Cradle to Cradle” geht es also nicht um Verzicht, sondern darum, Produkte und Prozesse so zu gestalten, dass alle Materialien entweder biologisch abbaubar oder vollständig in technische Kreisläufe rückführbar sind. Damit stellt es sich gegen das traditionelle Wirtschaftsmodell, das auf einer „Take-Make-Waste“-Mentalität basiert. Für eine Umsetzung in der breiten Masse fehlen allerdings noch einheitliche Rahmenbedingungen und Standards, Wissen und eine entsprechende Infrastruktur.

Erfahren Sie hier, was Prof. Dr. Michael Braungart damit meint, wenn er sagt: „Man macht das Falsche perfekt und damit perfekt falsch”.

Verpassen Sie keine Neuigkeiten — mit dem EinBlick Newsletter!

Sie möchten immer auf dem Laufenden gehalten werden und neue Artikel direkt per E-Mail erhalten? Dann melden Sie sich einfach zu unserem Newsletter an!